修订与补遗

本帖最后由 Derena 于 2018-8-10 17:30 编辑

后记

修订与补遗

本文的创作过程基本上是在能量之海论坛的平台上实时进行的,修订与补充也是一样。有时候自我感觉是在一个巨大的迷宫中游荡,自己也不知道明确的方向,以及将会去到一个怎样的世界。所以,一直关注本文的网友应该也会体会到这些思路的变迁。

本文旨在提出一种可能的物质世界的运行模式,而并不是一篇严谨的学术论文,加之小弟才疏学浅,文中有些内容是存在不合理或冲突之嫌的。已知的,考虑到上下文的连贯性,以及从另一个角度来看,或许仍有启发思考之用,也便听之任之了。

文中所提到的引力介质与引力子,磁介质与光子等等,指的是同一个概念。

本文关于生物方面的章节,纯属为科幻创作,可视之为附带的一篇微型科幻小说。

本文的创作横跨了相当长的时间,主要的原因之一是凡尘俗事纠缠,自顾尚且不下。文中许多思路并非是一次性形成的,这也是导致拖延和不断修订的原因。不排除日后也会有关于本文的新构思和补充,但基本上是不会在正文中加插内容了,而是将会在本节中更新。

==========================================================================

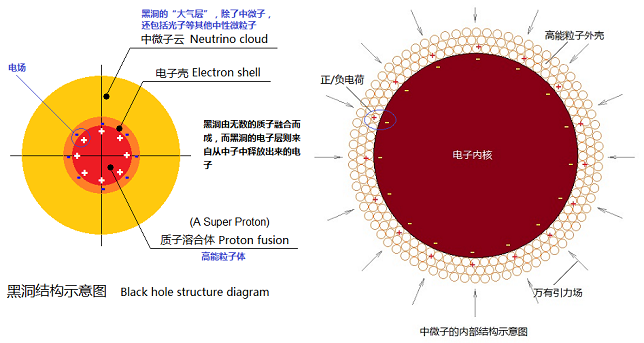

黑洞是发生大爆炸之前的宇宙的分形;质子是黑洞的分形;而电子是质子的分形。

暗物质的成分是一种微小的高能粒子,高能粒子的原始能量来自大爆炸之前的宇宙,这些高能粒子群体性地被引力场封存在一起,形成分布在宇宙中大大小小的黑洞。高能粒子的另一个存在地方是质子的内部,因此可以理解,质子结构一旦被破坏,高能粒子就会向外逃逸成为一种宇宙射线。

数量众多的高能粒子构成一个质子的主体,就如同数量众多的水分子构成一个水滴。但是由于高能粒子携带了巨大的原始能量,质子的内部结构比一个水滴复杂的多,这主要体现在质子的潮汐效应上,巨大的潮汐力使得质子的主体被分裂为多个部分,即各种类型的夸克体。

包围着整个黑洞的电子-高能粒子混合层,黑洞的超级大陆,可能是宇宙之中最坚硬和最稳定的物体。黑洞的电子-高能粒子混合层阻止了黑洞不断收缩的进程,使黑洞避免了因无限收缩而最终崩溃的结局。是电子,全靠电子的电荷斥力保住了黑洞。试想象一下假如宇宙之中没有黑洞的情景:现在所有的星系都不会存在。谢谢您,电子。

万有引力介质在穿过黑洞的电子-高能粒子混合层时被转换为正/负电荷介质,因而黑洞的内部是一种“引力真空态”,在这种状态下,任何东西都不会产生万有引力作用。这与气体真空中的物体不会受到气体的压力作用是相同的道理。形象地说,黑洞就是一个内部充满高压液体的“压力煲”。

暗能量应该即是电荷能,估计源自宇宙的边缘。暗能量与其他物质还是存在相互作用的,只是由于宇宙中原子物质和黑洞中都存在能够中和这种能量的电子,使这种相互作用变得非常微弱,但在视为无阻的太空之中,即使如此微弱的相互作用也足以导致宇宙的膨胀加速。

暗能量对宇宙中暗物质和可见物质的引力作用,类似于电容器两极板之间的电荷引力。

与磁场同轴的单极圆盘发电机在匀速旋转中产生的电压,是由于同心圆的线速度差异造成的,也是出直流电而不是交变电流的原因。电流产生的磁场与励磁场之间形成互相垂直的磁场(不同的出线方式可能会有一定的夹角),而电流产生的磁场位于励磁场的侧面,这种状态会对转盘产生一个反方向的扭力,阻碍圆盘的运转,这有点像机械式电流表的指针偏转原理。

地核产生的磁场,会否与单极圆盘发电机的原理是一样的?如果地核发电机是属于一种自励磁式发电机,那地核的磁化磁场与地核电流磁场之间的阻力有可能会使地核的转速变慢。

当地核的转速变慢,地核电流就会减少,同时受到的阻力也会减少。到一个临界点时,地核的转速在外层地幔的带动下又会回升,如此周而复始。

这或许也可解释地磁轴与自转轴不一致的现象,地磁轴与自转轴不一致可能就是地核能够被磁化的原因。

“量子纠缠”就是使两个量子组合而成为一个磁体。实际上两个电子的旋转方向总是一致的(同向),只是因为观察的方位相反才有上下之分。控制电子旋转方向的方法就像给一个磁体充磁,充磁后磁体的极性与充磁时的电流方向相关。

这种“量子纠缠”“磁体”或许不应该称之为磁体,因为虽然其作用机制与磁场是相同的,但推动其运行的介质却不是磁介质,而是负电荷介质。

改变“量子纠缠”的“量子位”状态的操作,可以用操作宏观磁体来直观的理解:将两个磁铁隔着木枱面互相吸合在一起,当翻转其中一个磁铁时,另一个磁铁也会立即跟随翻转。

被动形成的场除了磁场之外,还有另一种导致“量子纠缠”现象的“量子磁场”,“量子磁场”的形成机制与磁场相类似。

如此微小的电子,其所产生的“量子磁场”的作用域又是如此之宽广,实在令人叹为观止。如果将磁介质看成是空气,那大致上可以将“量子磁场”的作用介质比作是液态的水了。哦不,简直就是固态的金属了。

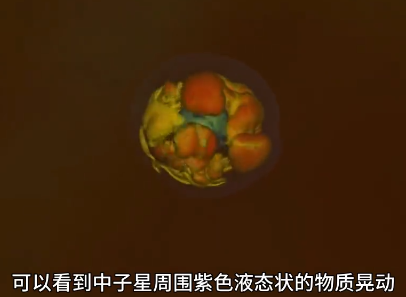

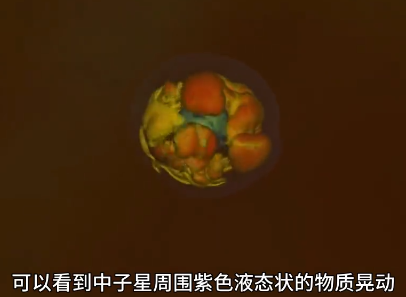

中子星内部的液态物质可能是中子分解后的产物,中子内部的中微子(其前身是电子)也因而得以分离出来,并将自身的能量传递给那些液态物质,形成激波而引发超新星大爆发。若如此,黑洞内核的主体可能就是那些液态物质,中子星或许是了解黑洞的一扇窗口:当中子星内部所有的中子都被分解为液态物质,中子星便转变为一个黑洞。图片来自Nature发表的恒星爆发电脑模拟。

下一步或许可以考虑模拟黑洞的诞生。

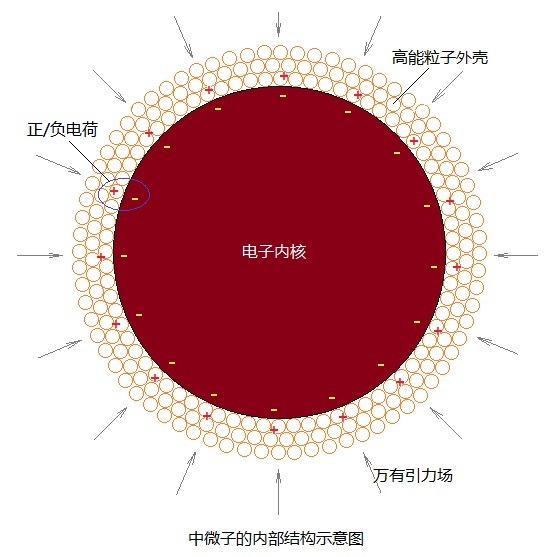

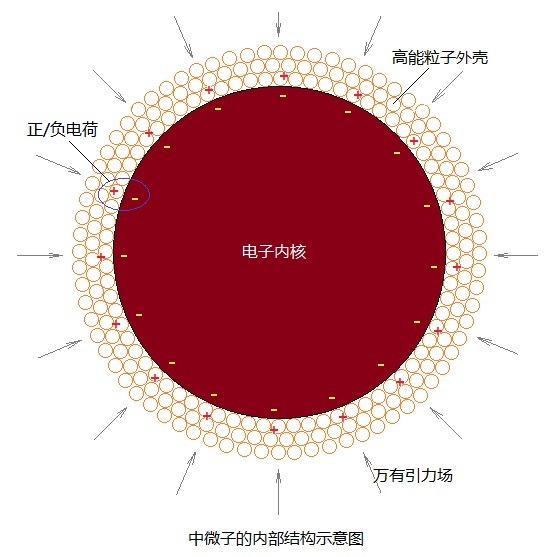

中微子的前身是一种带负电荷的微粒,例如典型的电子。这些带负电荷的粒子之所以蜕变为不带电的粒子,是因为他们曾经有过的不平凡经历:他们在一个具有极大压力的环境中被迫进入了质子的内部。符合这样的环境其中之一,是超新星爆发前的恒星的内部环境。这样,这些带负电荷的微粒的外层便粘上了一层构成质子的液态物质:高能粒子。中微子因此诞生,并且在其外壳与内核之间强电场的作用下,不会再有机会返回到原来的带电状态。这个过程就好像我们做油炸鱼菜时将鱼放入稀面粉中让鱼粘上一层面粉一样,如下图所示。

中微子也不是完全没有机会返回到原来的带电状态的,据说在“弱相互作用”下,也只有这样才可以将中微子的外壳抛掉还原为原本的带电粒子。

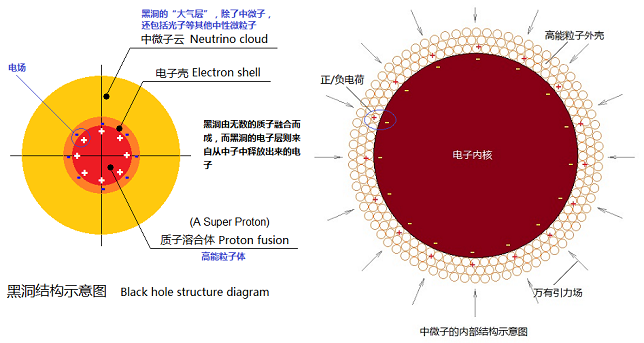

可以看到,中微子的内部结构与黑洞的内部结构是一种镜像的关系:构成中微子内核的物质是构成黑洞外壳的物质,而构成中微子外壳的物质则是构成黑洞内核的物质。

这种物体内部结构的镜像关系,也体现在处于相同空间尺度的中微子和反中微子上。换言之,反中微子实际上是一个黑洞的缩微版本。既然反中微子实际上是一个黑洞的缩微版本,那么便引申出一个新的“反物质”的概念:即正电子的本质是一个缩微版本的质子;而反质子则是一个巨型版本的电子。

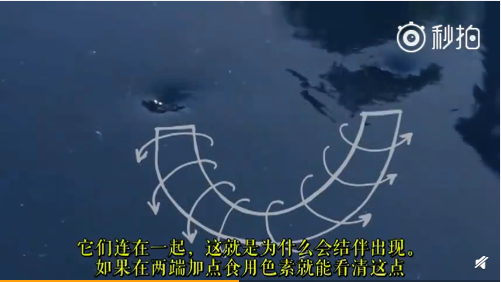

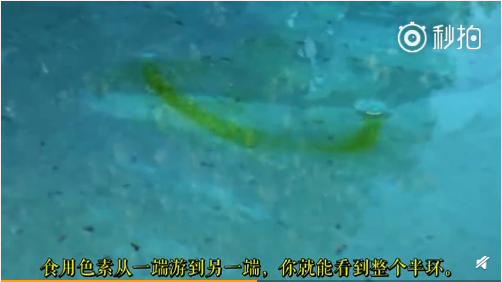

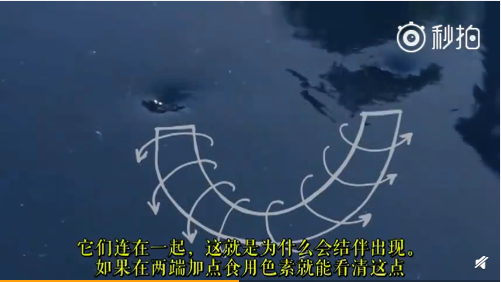

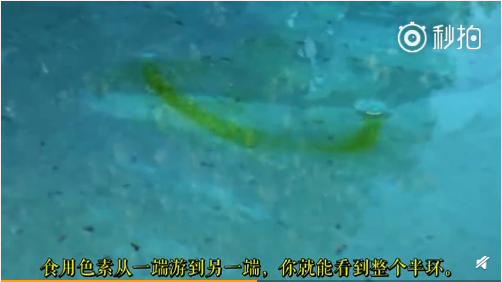

下图中所示是水池中形成的双蜗旋,我们能够透过这种宏观可见的液体介质蜗旋结构,来理解一个微观磁场的物理形态。由此,也间接地说明了磁场的介质是一种微观尺度的流体。

从流体力学的角度来看,这种宏观的液体介质双蜗旋结构也同样具有磁场“同极排斥,异极吸引”的特性。

(待续……)

后记

修订与补遗

本文的创作过程基本上是在能量之海论坛的平台上实时进行的,修订与补充也是一样。有时候自我感觉是在一个巨大的迷宫中游荡,自己也不知道明确的方向,以及将会去到一个怎样的世界。所以,一直关注本文的网友应该也会体会到这些思路的变迁。

本文旨在提出一种可能的物质世界的运行模式,而并不是一篇严谨的学术论文,加之小弟才疏学浅,文中有些内容是存在不合理或冲突之嫌的。已知的,考虑到上下文的连贯性,以及从另一个角度来看,或许仍有启发思考之用,也便听之任之了。

文中所提到的引力介质与引力子,磁介质与光子等等,指的是同一个概念。

本文关于生物方面的章节,纯属为科幻创作,可视之为附带的一篇微型科幻小说。

本文的创作横跨了相当长的时间,主要的原因之一是凡尘俗事纠缠,自顾尚且不下。文中许多思路并非是一次性形成的,这也是导致拖延和不断修订的原因。不排除日后也会有关于本文的新构思和补充,但基本上是不会在正文中加插内容了,而是将会在本节中更新。

==========================================================================

黑洞是发生大爆炸之前的宇宙的分形;质子是黑洞的分形;而电子是质子的分形。

暗物质的成分是一种微小的高能粒子,高能粒子的原始能量来自大爆炸之前的宇宙,这些高能粒子群体性地被引力场封存在一起,形成分布在宇宙中大大小小的黑洞。高能粒子的另一个存在地方是质子的内部,因此可以理解,质子结构一旦被破坏,高能粒子就会向外逃逸成为一种宇宙射线。

数量众多的高能粒子构成一个质子的主体,就如同数量众多的水分子构成一个水滴。但是由于高能粒子携带了巨大的原始能量,质子的内部结构比一个水滴复杂的多,这主要体现在质子的潮汐效应上,巨大的潮汐力使得质子的主体被分裂为多个部分,即各种类型的夸克体。

包围着整个黑洞的电子-高能粒子混合层,黑洞的超级大陆,可能是宇宙之中最坚硬和最稳定的物体。黑洞的电子-高能粒子混合层阻止了黑洞不断收缩的进程,使黑洞避免了因无限收缩而最终崩溃的结局。是电子,全靠电子的电荷斥力保住了黑洞。试想象一下假如宇宙之中没有黑洞的情景:现在所有的星系都不会存在。谢谢您,电子。

万有引力介质在穿过黑洞的电子-高能粒子混合层时被转换为正/负电荷介质,因而黑洞的内部是一种“引力真空态”,在这种状态下,任何东西都不会产生万有引力作用。这与气体真空中的物体不会受到气体的压力作用是相同的道理。形象地说,黑洞就是一个内部充满高压液体的“压力煲”。

暗能量应该即是电荷能,估计源自宇宙的边缘。暗能量与其他物质还是存在相互作用的,只是由于宇宙中原子物质和黑洞中都存在能够中和这种能量的电子,使这种相互作用变得非常微弱,但在视为无阻的太空之中,即使如此微弱的相互作用也足以导致宇宙的膨胀加速。

暗能量对宇宙中暗物质和可见物质的引力作用,类似于电容器两极板之间的电荷引力。

与磁场同轴的单极圆盘发电机在匀速旋转中产生的电压,是由于同心圆的线速度差异造成的,也是出直流电而不是交变电流的原因。电流产生的磁场与励磁场之间形成互相垂直的磁场(不同的出线方式可能会有一定的夹角),而电流产生的磁场位于励磁场的侧面,这种状态会对转盘产生一个反方向的扭力,阻碍圆盘的运转,这有点像机械式电流表的指针偏转原理。

地核产生的磁场,会否与单极圆盘发电机的原理是一样的?如果地核发电机是属于一种自励磁式发电机,那地核的磁化磁场与地核电流磁场之间的阻力有可能会使地核的转速变慢。

当地核的转速变慢,地核电流就会减少,同时受到的阻力也会减少。到一个临界点时,地核的转速在外层地幔的带动下又会回升,如此周而复始。

这或许也可解释地磁轴与自转轴不一致的现象,地磁轴与自转轴不一致可能就是地核能够被磁化的原因。

“量子纠缠”就是使两个量子组合而成为一个磁体。实际上两个电子的旋转方向总是一致的(同向),只是因为观察的方位相反才有上下之分。控制电子旋转方向的方法就像给一个磁体充磁,充磁后磁体的极性与充磁时的电流方向相关。

这种“量子纠缠”“磁体”或许不应该称之为磁体,因为虽然其作用机制与磁场是相同的,但推动其运行的介质却不是磁介质,而是负电荷介质。

改变“量子纠缠”的“量子位”状态的操作,可以用操作宏观磁体来直观的理解:将两个磁铁隔着木枱面互相吸合在一起,当翻转其中一个磁铁时,另一个磁铁也会立即跟随翻转。

被动形成的场除了磁场之外,还有另一种导致“量子纠缠”现象的“量子磁场”,“量子磁场”的形成机制与磁场相类似。

如此微小的电子,其所产生的“量子磁场”的作用域又是如此之宽广,实在令人叹为观止。如果将磁介质看成是空气,那大致上可以将“量子磁场”的作用介质比作是液态的水了。哦不,简直就是固态的金属了。

中子星内部的液态物质可能是中子分解后的产物,中子内部的中微子(其前身是电子)也因而得以分离出来,并将自身的能量传递给那些液态物质,形成激波而引发超新星大爆发。若如此,黑洞内核的主体可能就是那些液态物质,中子星或许是了解黑洞的一扇窗口:当中子星内部所有的中子都被分解为液态物质,中子星便转变为一个黑洞。图片来自Nature发表的恒星爆发电脑模拟。

下一步或许可以考虑模拟黑洞的诞生。

中微子的前身是一种带负电荷的微粒,例如典型的电子。这些带负电荷的粒子之所以蜕变为不带电的粒子,是因为他们曾经有过的不平凡经历:他们在一个具有极大压力的环境中被迫进入了质子的内部。符合这样的环境其中之一,是超新星爆发前的恒星的内部环境。这样,这些带负电荷的微粒的外层便粘上了一层构成质子的液态物质:高能粒子。中微子因此诞生,并且在其外壳与内核之间强电场的作用下,不会再有机会返回到原来的带电状态。这个过程就好像我们做油炸鱼菜时将鱼放入稀面粉中让鱼粘上一层面粉一样,如下图所示。

中微子也不是完全没有机会返回到原来的带电状态的,据说在“弱相互作用”下,也只有这样才可以将中微子的外壳抛掉还原为原本的带电粒子。

可以看到,中微子的内部结构与黑洞的内部结构是一种镜像的关系:构成中微子内核的物质是构成黑洞外壳的物质,而构成中微子外壳的物质则是构成黑洞内核的物质。

这种物体内部结构的镜像关系,也体现在处于相同空间尺度的中微子和反中微子上。换言之,反中微子实际上是一个黑洞的缩微版本。既然反中微子实际上是一个黑洞的缩微版本,那么便引申出一个新的“反物质”的概念:即正电子的本质是一个缩微版本的质子;而反质子则是一个巨型版本的电子。

下图中所示是水池中形成的双蜗旋,我们能够透过这种宏观可见的液体介质蜗旋结构,来理解一个微观磁场的物理形态。由此,也间接地说明了磁场的介质是一种微观尺度的流体。

从流体力学的角度来看,这种宏观的液体介质双蜗旋结构也同样具有磁场“同极排斥,异极吸引”的特性。

(待续……)